近代化とともに発展する蚕糸業「蚕都うえだ」へ

カイコを育て、種や絹、織り物を販売することで大きく発展してきた上田市。

今回の特集記事では、前編・後編に分けてそれぞれの時代に起きたできごとに触れながら、市内各所に点在する蚕都ゆかりのスポットを紹介しています。

▶︎前編の記事はこちら

後編は、レトロ可愛い写真スポットも多い江戸末期から明治や大正、昭和にかけてのスポットをピックアップ。カメラを持って散策もおすすめのコースです。

横浜開港に伴い、日本初の生糸・蚕種の輸出がスタート

上田駅から徒歩圏内にある「常田館製糸場」。写真左手側に映る「五階繭倉庫」をはじめ、3月下旬から11月にかけて施設の一部を見学できる

上田駅から徒歩圏内にある「常田館製糸場」。写真左手側に映る「五階繭倉庫」をはじめ、3月下旬から11月にかけて施設の一部を見学できる

江戸時代までのカイコに関する事業は、桑の栽培からカイコの飼育、糸取りなど、工程のすべてをそれぞれの家がまとめて担い、基本的には農家の副業として行われていました。短期間で収入につながる蚕種や製糸業は、当時とても重要な現金収入だったといいます。

しかし江戸時代後期、安政6年(1859)に横浜港が開港すると、蚕種や生糸の輸出が始まり、その需要は急増。

主要蚕糸国だったフランスやイタリアの養蚕が、病の流行によって壊滅的状況になってしまったこともあり、品質の良い上田地域の蚕種や生糸は着実に生産を伸ばしていきました。明治初期には、長野県全体の生糸生産高の約半分を占めていたという情報も残っています。

そうして生糸の需要が増えるにつれて登場してきたのが、製糸工場を営む大規模な事業者です。

当初、諏訪式製糸の特徴の一つである多窓式繭乾燥・保管のための生繭倉庫として建築された、常田館製糸場の道路沿いの繭倉庫

当初、諏訪式製糸の特徴の一つである多窓式繭乾燥・保管のための生繭倉庫として建築された、常田館製糸場の道路沿いの繭倉庫

「常田館製糸場(現・笠原工業株式会社)」は、岡谷市出身の実業家・笠原房吉が明治33年(1900)に創業した器械製糸工場です。

当時は、単に生産用の工場や倉庫だけでなく、広い敷地に従業員の寮や食堂、風呂、さらに文化施設や医療施設なども包括的に備えるスタイルが一般的で、常田館製糸場も同様でした。

上田駅から歩いて10分ほどの場所にある笠原工業株式会社には、常田館製糸場に関連する施設のうち15棟が現存し、そのうち明治から大正時代にかけて建てられた7棟が国の重要文化財に指定されています。

時間がそのまま止まっているかのような館内。蔵の中は夏でも涼しく、資料や繭が展示されている

時間がそのまま止まっているかのような館内。蔵の中は夏でも涼しく、資料や繭が展示されている

空に向かってまっすぐ伸びる大きな煙突や木造の大型倉庫。

資料から垣間見えるにぎやかな様子と、現地の静かな雰囲気にはギャップを感じますが、だからこそ歴史を肌で感じられる貴重な場所。

製糸技術が発達した先人の工夫や知恵の足跡が感じられる、貴重な歴史遺産です。施設内には急な階段もあるので、動きやすい格好での訪問が良いかもしれません。

【蚕都うえだゆかりのスポット】

常田館製糸場

しなの鉄道・大屋駅から旧丸子町の製糸業を訪ねる

もうひとつ、上田地域でカイコによって大きく栄えた町が、平成18年(2006年)に合併して上田市となった「旧丸子町(まるこまち)」です。

いくつかの企業が集まってできた製糸結社「依田社(よだしゃ)」(1889年創業)や、絹紡績工場として注目を集めた「カネボウ丸子工場」など、海外への販路も持つ規模の器械製糸工場が複数存在していました。

上田市内から鹿教湯温泉に向かう途中にある「丸子郷土博物館」は、そうした郷土の歴史や文化を保存し、後世に伝える博物館です。

常設展示として置かれているのは、古代遺跡の考古資料や製糸に関する資料。

カイコの飼育や製糸に使われた道具の復元や模型の展示、製糸業を支えた先人たちの写真や紹介パネル、さらに丸子町に本社を構えた「依田社」が制作したという白黒映像の米国向けPRフィルムなど、丸子町の製糸業の歴史を通観し、学ぶことができるようになっています。

これまでの情報を得たうえで訪れると、見応えも抜群です。またロビーでは大正8年(1919)の上田市制施行時の祝賀行事が納められた貴重なPRフィルムが流れており、製糸のみならず、上田の古いまちを知ることができます。

カネボウの倉庫だった場所を活用したカフェ「ザイデンシュトラーセン」。1階には社史や看板、写真などが資料として展示されている

カネボウの倉庫だった場所を活用したカフェ「ザイデンシュトラーセン」。1階には社史や看板、写真などが資料として展示されている

「カネボウ丸子工場」は、先に紹介した「常田館製糸場」のように、敷地内にさまざまな機能を備える大規模な工場でした。

昭和11年(1936)の操業時には、国の絹糸紡績事業の集大成として、また経営陣が強く望んだ独自工場として、さまざまな資本や技術が注ぎ込まれ注目を浴びたといいます。

平成8年(1996)の工場閉鎖以降は丸子町が土地を買取り、丸子中央病院や図書館、保育園などとして土地活用が進んでいますが、かつての趣を留める場所として残されているのが、カフェ「ザイデンシュトラーセン」です。

ドイツ語で「絹の道」を意味するお店で、メニューには店主こだわりの名物「コーヒーカレー」やデザート、ドリンクがたくさん。

建物内には小さな資料展示室もあり、テーブルに当時の糸巻きが使われていたりなど、かつての面影が感じられます。蚕都めぐりの小休憩におすすめのスポットです。

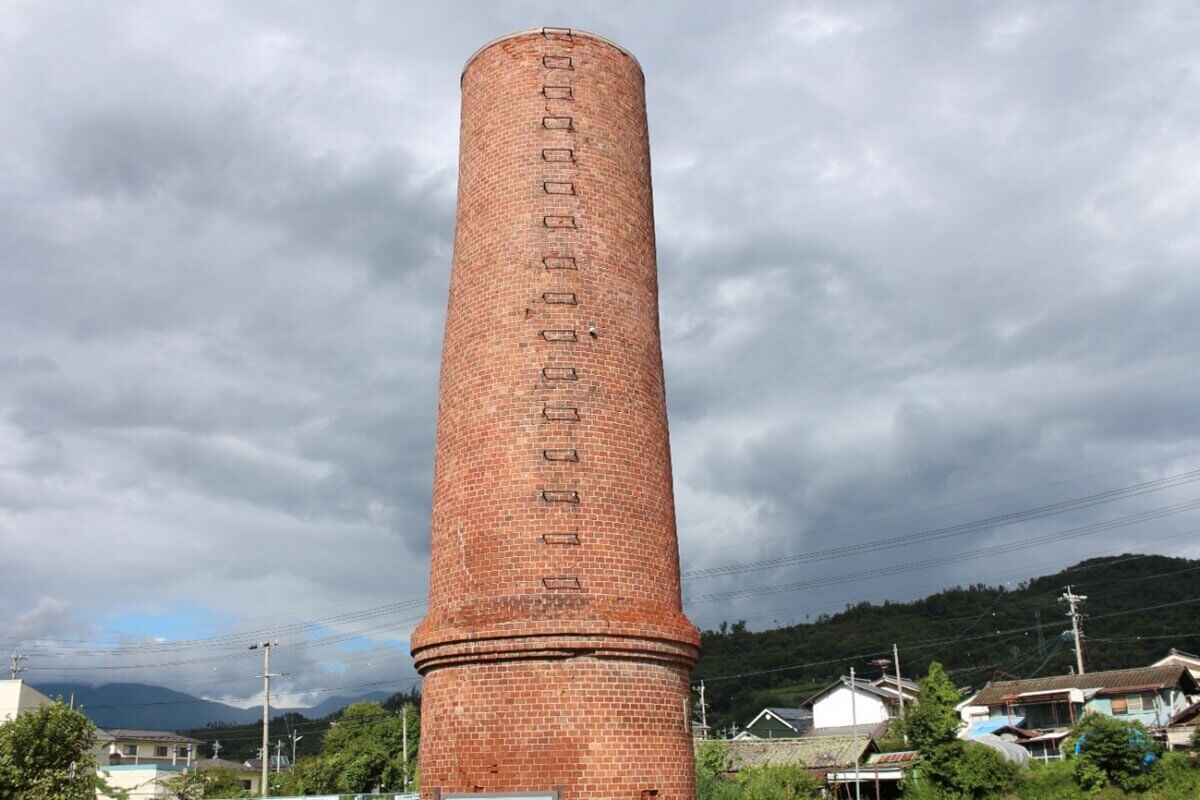

旧丸子町の中心地にある、上田市の有形文化財に指定される「カネタの煙突」。大正9年(1920)に建てられたカネタ製糸場のボイラー煙突の一部で、県内でもめずらしいレンガ造りの円筒形が特徴

旧丸子町の中心地にある、上田市の有形文化財に指定される「カネタの煙突」。大正9年(1920)に建てられたカネタ製糸場のボイラー煙突の一部で、県内でもめずらしいレンガ造りの円筒形が特徴

【旧丸子町・蚕都うえだゆかりのスポット】

丸子郷土博物館

ザイデンシュトラーセン(Instagram)

カネタの煙突(上田市文化財課)

大産業の「蚕」をきっかけに教育や文化も発展

日本最初の国立の蚕絲専門学校として開かれた「上田蚕絲専門学校」は、信州大学繊維学部の前身。学校内には今も登録有形文化財として講堂が残る(見学は要相談)

日本最初の国立の蚕絲専門学校として開かれた「上田蚕絲専門学校」は、信州大学繊維学部の前身。学校内には今も登録有形文化財として講堂が残る(見学は要相談)

日本の近代化を推し進め、上田市を大きく発展させてきた養蚕業や製糸業が与えた影響は、土地の開発や企業誘致、鉄道の整備などハード面だけではありません。

明治時代には、蚕業従事者の教育を目的として小県郡蚕業学校(現上田東高校)が開校され、明治43年(1910)には日本の主力輸出品であった絹の研究者・高等技術者養成を目的として県内初の官立(国立)大学として上田蚕絲専門学校(現信州大学繊維学部)が設立されました。

国内初の取り組みの場所に選ばれた理由は定かではありませんが、それだけこの地域に注目が集まり、多くの人が学びに訪れていたということ。学び舎は大学や高校に転身し、今も多くの学生が学んでいます。

地元の蚕種家が出資して設立された「上田蚕種株式会社」。今も蚕種の製造を行っている。エンブレムや細かな装飾に使われる蚕のモチーフが可愛い

地元の蚕種家が出資して設立された「上田蚕種株式会社」。今も蚕種の製造を行っている。エンブレムや細かな装飾に使われる蚕のモチーフが可愛い

そうして人が集まり、街が豊かになっていった結果、娯楽として流行したのが「映画」です。

当時の実業家たちは積極的に映画関係者と親しくなり、しだいに上田市内で映画の撮影が行われるようになっていきました。

「映画のまち うえだ」として今も続くさまざまな活動も、じつはきっかけは「お蚕さん」だったのです。

長野県内の蚕関連施設をつなぐ取り組みとして始まった「信州シルク回廊」。配布されている「生糸商標カード」は、上田市内は観光会館と常田館製糸場でゲットできる

長野県内の蚕関連施設をつなぐ取り組みとして始まった「信州シルク回廊」。配布されている「生糸商標カード」は、上田市内は観光会館と常田館製糸場でゲットできる

ひとつの大きな時代を築いた蚕種・蚕糸業も、明治・大正以降は、世界恐慌や化学繊維の登場、戦争などによって衰退していきます。

工場や各施設は次々と姿を消していきましたが、「お蚕さん」によってまちが開発された歴史や、人々が集まって花ひらいた文化は、今もこれからもきっと消えることはありません。

市内には今回の記事で紹介をしたほかにも名残を感じるスポットが点在しています。時代を築いた多くの先人たちに想いを馳せながら、ゆっくりじっくり「蚕都 上田」を感じてみたいものです。

【蚕都うえだゆかりのスポット】

文化遺産オンライン 旧上田蚕糸専門学校講堂(現・信州大学繊維学部講堂)

上田蚕種株式会社

信州シルクロード 生糸商標カード